Корень растения — это сложная структура, выполняющая множество жизненно важных функций. В статье рассмотрим зоны корня: роста, растяжения, всасывания и проводящую зону, а также их внутреннее строение. Понимание этих аспектов поможет осознать, как растения получают питательные вещества и воду, а также адаптируются к окружающей среде. Эта информация будет полезна студентам, специалистам в ботанике и любителям садоводства, стремящимся улучшить свои знания о растениях и уходе за ними.

Зоны корня

Корень делится на несколько зон, каждая из которых имеет свои особенности и выполняет определенные функции. Эти участки называются зонами корня.

Эксперты в области ботаники подчеркивают важность зон корня, каждая из которых выполняет свою уникальную функцию в жизни растения. Зона роста, расположенная в верхней части корня, отвечает за активное деление клеток, что способствует увеличению длины корня. Ниже находится зона растяжения, где клетки увеличиваются в размерах, что также способствует росту корня вглубь почвы. Зона всасывания, покрытая корневыми волосками, играет ключевую роль в поглощении воды и питательных веществ из почвы. Наконец, проводящая зона, содержащая ксилему и флоэму, обеспечивает транспортировку воды и питательных веществ к другим частям растения. Внутреннее строение корня, включая корневую кору и центральный цилиндр, также имеет значительное значение для его функционирования и устойчивости. Таким образом, комплексное взаимодействие всех этих зон обеспечивает здоровье и развитие растения.

Роста

Зона роста (зона деления) корня занимает кончик длиной 2-3 мм. Это зона активно делящихся клеток, меристема корня. Все ткани корня возникают из этой образовательной ткани.

Зона роста покрыта корневым чехликом, который защищает ее от повреждений и облегчает продвижение корня в почве. Клетки чехлика обладают повышенным тургором. По мере углубления корня в почве они стираются, наружный слой их слущивается, а изнутри нарастают новые клетки за счет меристемы корня.

| Зона корня | Характерные особенности | Функции |

|---|---|---|

| Корневой чехлик | Многослойная покровная ткань, клетки постоянно слущиваются | Защита апекса корня от повреждений при прорастании в почве |

| Зона деления | Меристематическая ткань, клетки активно делятся | Образование новых клеток корня |

| Зона растяжения | Клетки увеличиваются в размерах, происходит их дифференцировка | Обеспечение роста корня в длину |

| Зона всасывания (поглощения) | Образование корневых волосков, увеличивающих площадь поверхности всасывания | Поглощение воды и минеральных веществ из почвы |

| Зона проведения | Развиты проводящие ткани (ксилема и флоэма), кора, центральный цилиндр | Транспорт воды и минеральных веществ к надземной части растения, а органических веществ – от нее к корню |

| Центральный цилиндр (стель) | Содержит ксилему (древесину) и флоэму (луб), перицикл | Проведение веществ, образование боковых корней |

| Кора | Состоит из паренхимы, эндодермы | Запасание питательных веществ, регуляция поступления воды и минералов в центральный цилиндр |

| Эндодерма | Внутренний слой коры, клетки с поясками Каспари | Регулирует поступление воды и минеральных веществ в центральный цилиндр |

| Перицикл | Образует боковые корни | Образование боковых корней |

Интересные факты

Вот несколько интересных фактов о зонах корня и внутреннем строении корня растения:

-

Зоны роста и растяжения: В корне растения выделяют несколько зон, каждая из которых выполняет свою уникальную функцию. Зона роста, расположенная в верхней части корня, содержит активно делящиеся клетки, которые обеспечивают увеличение длины корня. Зона растяжения, находящаяся ниже зоны роста, отвечает за увеличение объема корня, что позволяет растению лучше закрепляться в почве и увеличивать площадь для поглощения воды и питательных веществ.

-

Зона всасывания: Эта зона, расположенная вблизи конца корня, содержит корневые волоски — тонкие выросты клеток, которые значительно увеличивают поверхность корня и, соответственно, его способность поглощать воду и минеральные вещества из почвы. Интересно, что корневые волоски живут всего несколько дней, но за это время они способны поглотить огромное количество ресурсов для растения.

-

Проводящая система корня: Внутреннее строение корня включает проводящие ткани — ксилему и флоэму. Ксилема отвечает за транспортировку воды и растворенных в ней минеральных веществ от корней к другим частям растения, тогда как флоэма переносит органические вещества, такие как сахара, от листьев к корням и другим частям. Интересно, что ксилема состоит из мертвых клеток, которые образуют трубочки, а флоэма — из живых клеток, что позволяет эффективно выполнять их функции.

Растяжения

В области растяжения клетки удлиняются и принимают цилиндрическую форму, внутри образуются крупные вакуоли. Рост клеток в этой зоне создает силу, углубляющую корень в почву. Эта зона небольшая, всего несколько миллиметров. В верхней части клетки начинают специализироваться, превращаясь в сосуды, трахеиды и другие типы корневых клеток в зоне всасывания.

Всасывания

Зона всасывания корня имеет длину от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Поверхность ее защищена покровной тканью — кожицей с корневыми волосками. Под кожицей находится кора корня, окружающая его центральную часть с проводящей системой.

Корневые волоски и корневой чехлик развиты у наземных растений; у водных и растений-паразитов они отсутствуют. На поперечном срезе через всасывающую зону видно первичное строение корня.

Проводящая

Проводящая зона корня охватывает область от всасывания до стебля. Она отличается плотной покровной тканью, утолщением и большим количеством сосудов и ситовидных трубок, что связано с деятельностью камбия. Эта зона соединяет зону всасывания с надземной частью растения.

Сводная таблица строения и функций зон корня

| Название зоны | Особенности строения | Функции |

|---|---|---|

| Зона деления | Мелкие живые клетки, быстро делятся | Начало всех остальных зон и тканей корня |

| Зона роста | Клетки растут и увеличиваются в размерах | Обеспечивает основной рост корня |

| Зона всасывания | Наружный слой, представлен клетками с корневыми волосками | Обеспечивает всасывание воды с растворенными в ней полезными веществами |

| Зона проведения | Хорошо развиты проводящие ткани | Транспортная |

Внутреннее строение корня растения

Как расположены зоны

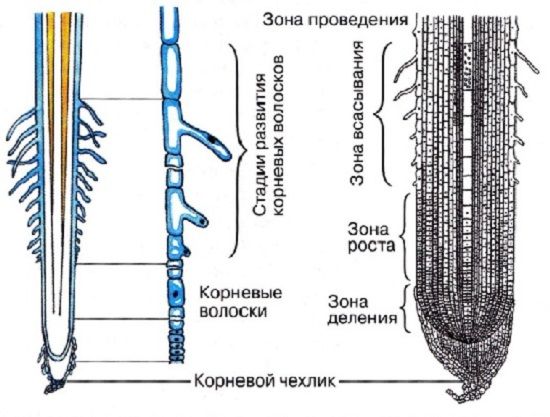

Главный корень развивается из зародыша и растёт исключительно вглубь почвы. Корень разделяется на пять зон. Ниже описаны зоны корня по порядку от кончика (верхушки) к стеблю.

- Корневой чехлик. Это более плотное и тёмное образование на самом конце корня. Чехлик можно увидеть без лупы. Он не меняется в размерах и всегда, на протяжении всей жизни защищает зону деления корня.

- Зона деления. Находится сразу за чехликом и составляет всего 1 мм в длину. Здесь расположены клетки образовательной ткани, которые постоянно делятся и образуют клетки всего корня.

- Зона роста или растяжения. Это гладкий отрезок корня, длина которого составляет 6-9 мм. Здесь клетки, образуемые в зоне деления, растут.

- Зона всасывания. Самая важная часть корня. Длина составляет несколько сантиметров. Клетки покровной ткани (ризодермы) образуют волоски до 1 см длиной. За счет корневых волосков во много раз увеличивается площадь всасывания из почвы воды и минеральных веществ.

- Зона проведения или зона боковых корней. Вся остальная часть корня от зоны всасывания до стебля. Имеет плотный покров (пробку) и широкий диаметр. В этом месте корень разветвляется в стороны.

Рис. 1. Схема корневых зон.

Место, где корень переходит в стебель, называется корневой шейкой. Обычно это часть тёмная и напоминает по плотности кору.

Корневые зоны и их функции

Клетки в разных зонах корня имеют свои особенности и функции. В таблице «Зоны корня и их функции» представлены ключевые процессы в этих частях корня.

| Зона | Клетки | Функция |

| Чехлик | Уплотнённые, быстро отмирающие, выделяющие слизь | Защита молодых клеток от повреждений почвой |

| Зона деления | Мелкие, активно делящиеся | Обеспечивает удлинение корня за счёт клеточного деления |

| Зона растяжения | Цилиндрические, вытянутые, с объединёнными вакуолями | Растяжение клеток способствует углублению корня в почву |

| Зона всасывания | С тонкой мембраной и всасывающими волосками | Волоски поглощают воду и минеральные вещества из почвы |

| Зона проведения и боковых корней | Содержит мёртвые и живые клетки | Питательные вещества поднимаются к листьям, органические вещества направляются вниз для питания клеток корня |

Корень растения демонстрирует положительный геотропизм, направляясь вниз к центру Земли.

Свойства тканей

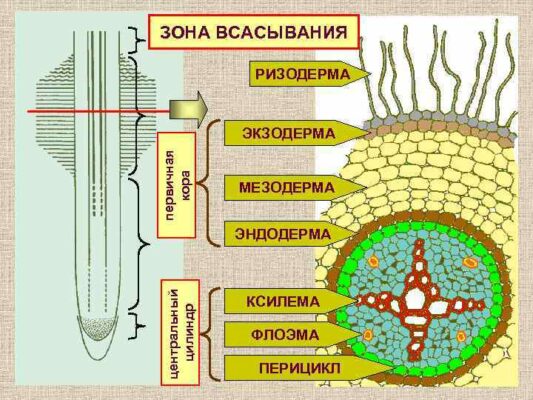

Во внутреннем строении корня можно выделить три участка:

- ризодерма(эпиблема) — внешняя кожица;

- первичная кора — включает экзодерму, мезодерму, эндодерму;

- центральный, осевой цилиндр или стела — состоит из клеток образовательной, проводящей и основной ткани.

Рис. 2. Внутреннее строение корня.

Рассмотрим подробнее особенности каждой части корня.

- Ризодерма. Каждый корневой волосок в зоне всасывания длиной 8-10 мм — это часть клетки ризодермы. Тонкие волоски плотно расположены друг к другу. На один квадратный миллиметр приходится до 300 волосков. Большую часть клетки занимает вакуоль, которую окружает тонкий слой цитоплазмы. Благодаря создающемуся давлению через мембрану в клетку попадает вода и минеральные соли. Волоски отмирают через 10-12 дней. За это время в нижней части зоны вырастают новые отростки. Такая смена клеток позволяет волоскам оставаться на одинаковом расстоянии от кончика и постоянно по мере увеличения корня углубляться в почву.

Рис. 3. Строение корневого волоска.

- Первичная кора. Экзодерма содержит более крупные клетки, по сравнению с внутренними слоями. Когда ризодерма отмирает, её место занимает экзодерма. В мезодерме происходит накопление питательных веществ. Эндодерма образована одним клеточным слоем, опоясывающим осевой цилиндр.

- Стела (осевой цилиндр) включает ткани двух типов — ксилему или древесину и флоэму или луб. В состав более плотной ксилемы входят сосуды, доставляющие из зоны всасывания воду и минеральные вещества в стебли и листья. По тонкому лубу, содержащему ситовидные трубки, приходят органические вещества к каждой клетке корня.

Из-за постоянно растущего кончика клетки постепенно замещают друг друга в разных зонах. Верхние поделившиеся клетки по мере продвижения корня в почву растягиваются и становятся клетками зоны растяжения. Эти клетки, образуя со временем корневые волоски, становятся частью зоны всасывания.

Что мы узнали?

Каждая часть корня выполняет уникальные функции благодаря специализированным клеткам, формирующим разные ткани. Корень растет вниз, поглощая из почвы воду и минеральные вещества, которые поступают в надземные части растения.

Корень: строение и функции

Корень — осевой вегетативный, в типичном случае подземный орган сосудистых растений. Он эволюционировал позднее побега и устроен проще стебля. От побега корень отличается отсутствием листьев и их зачатков и тем, что его апекс (верхушка) прикрыт чехликом. Этот орган обладает радиальной симметрией и способностью неопределённо долгого нарастания в длину благодаря деятельности апикальной меристемы. Его главная функция — обеспечение почвенного питания растения.

Кроме основной корни решают и другие задачи:

- укрепление («заякоривание») растений в почве, что способствует росту побегов вверх и вынесению их к свету;

- синтезирование веществ — алкалоидов, аминокислот, гормонов и др., которые доставляются к другим органам растения;

- запасание веществ;

- вегетативное размножение;

- взаимодействие с корнями других растений, микроорганизмами, микоризными грибами.

Перечисленные функции характерны для корней большинства растений. Но у многих представителей флоры крень выполняет и другие, более специфические обязанности. Это связано с его видоизменением. Строение корня бывает первичным — возникающим в результате дифференциации клеток апикальной меристемы и вторичным — являющимся результатом деятельности камбия.

Первичное строение имеет молодой корень всех «высших» растений, оно сохраняется в течение всей жизни у плаунов, папоротников, хвощей, однодольных покрытосеменных. У голосеменных и двудольных цветковых растений за счёт деятельности боковых образовательных тканей — камбия и феллогена — происходит утолщение корня и первичное строение сменяется вторичным.

Зоны молодого корня

Молодой корень состоит из нескольких участков, различающихся по строению и функциям. На главных, боковых и придаточных корнях можно выделить пять зон:

- корневой колпачок (чехлик);

- зона деления клеток;

- зона растяжения (роста);

- зона созревания (всасывания);

- зона проведения.

Границы между последними тремя зонами не всегда четко выражены.

Корень: корневой чехлик

Он не имеет эквивалента в стеблях, состоит из двух типов тонкостенных молодых образовательных клеток:

- центральных, столбчатых (апикальная корневая меристема), которые постоянно делятся и смещаются к периферии. Они носят название колумеллы, или колонки;

- периферийных округлых, функционирующих всего неделю, слущивающихся ещё живыми и заменяющихся новыми.

Корневой чехлик хорошо заметен на больших корнях, его толщина у всех растений примерно одинакова, она равна 1 мм. Нет корневого чехлика только у растений-паразитов и некоторых водных обитателей. Калиптра защищает чувствительные нижележащие образовательные ткани от частичек почвы и облегчает проникновение корня в грунт. Если старый корневой чехлик повреждён или удалён искусственно, то он образуется заново.

В клетках корневого чехлика аппарат Гольджи в большом количестве выделяет слизистые вещества, которые проходят через клеточные стенки наружу. Слизь облегчает проникновение корня среди частичек почвы.

Клетки колумеллы также участвуют в восприятии гравитации. Они устроены особым образом. Ядро в них находится в центре, ЭПС на периферии, а крупные вакуоли отсутствуют. Нижние столбчатые клетки содержат амилопласты — пластиды с крахмальными зёрнами, обладающими свойствами кристаллов. Они собираются по бокам клеток и обеспечивают направление роста, ориентируясь на силу тяжести. Когда горшечное растение укладывают набок, амилопласты дрейфуют к стороне, ближайшей к источнику гравитации и корень изгибается в этом направлении.

Точная причина гравитационного ответа клеток неизвестна, но предполагают, что ионы кальция в амилопластах влияют на распределение гормона роста (в данном случае ауксина) в клетках. Рабочая гипотеза заключается в том, что электрический сигнал перемещается из столбчатых клеток в клетки, расположенные ближе к зоне деления.

Корень: зона деления клеток

Верхушечная меристема расположена в центре корневого кончика и защищена корневым чехликом. Её называют конусом нарастания. На живом корне она имеет желтоватый оттенок клеток из-за отсутствия вакуолей. Апикальная меристема включает одну или несколько инициальных клеток, которые постоянно делятся и формируют все клетки корня.

Активность этой зоны сосредоточена на краях, где клетки делятся каждые 12-37 часов, достигая максимума один-два раза в сутки. Большинство инициальных клеток имеют кубовидную форму и расположены близко друг к другу. У папоротников наблюдается одна инициальная клетка в форме пирамиды (тетраэдра), а у некоторых плаунов также имеется одна делящаяся клетка. Группу клеток в центре корневой меристемы называют спокойным центром. Эти клетки делятся редко, но благодаря тургорному давлению придают корню упругость и помогают ему продвигаться в почве.

У двудольных покрытосеменных растений апикальная меристема корня формирует три слоя. Из клеток нижнего слоя образуются корневой чехлик и эпиблема (ризодерма), из второго слоя формируется первичная кора, а из третьего — осевой цилиндр. Анатомо-морфологические различия между ними становятся заметны только в зоне созревания.

У однодольных растений корневой апекс отличается тем, что инициали нижнего слоя формируют только корневой чехлик, а ризодерма развивается из верхнего слоя периблемы. Длина зоны деления у двудольных покрытосеменных растений составляет 1 мм.

Корень: зона растяжения

В зоне растяжения клетки первичной меристемы удлиняются. Она выглядит гладкой, прозрачной и светлой. При помощи этого участка корень становится длиннее. Клетки растут за счёт увеличения вакуолей. Маленькие вакуоли сливаются, пока не займут 90 и более процентов всей клетки. Над зоной удлинения клетки больше не увеличиваются. Зрелые части корня за исключением роста в толщину остаются постоянными в течение всей жизни. Длина зоны растяжения корня достигает нескольких миллиметров. В верхнем её участке начинается дифференциация клеток, формируется ризодерма — поглощающая ткань корня и др.

Корень: зона созревания, или зона поглощения

Корень удлиняется благодаря зоне созревания. В зоне растяжения клетки дифференцируются и становятся специализированными для первичного строения корня. Их судьба определена заранее. Размер зоны поглощения составляет несколько сантиметров, и её функции включают поглощение воды с минеральными веществами, закрепление корневой системы в почве и обеспечение механической опоры для верхушки корня.

Поверхностные клетки преобразуются в эпиблему (ризодерму) и образуют корневые волоски — удлинения одной клетки ризодермы. Оболочка корневого волоска тонкая, состоит из целлюлозы и пектина, снаружи покрыта слизью, что облегчает поглощение воды и ионов. По мере роста корневого волоска цитоплазма клетки сосредотачивается в верхней части, туда же перемещаются ядро и диктиосомы, синтезирующие слизь и вещества для оболочки. Остальная часть выроста занимает длинная вакуоль. Эти клетки активны и требуют много пластических веществ и энергии, поэтому содержат много рибосом и митохондрий.

Количество корневых волосков зависит от экологических условий. Например, у водных покрытосеменных растений корневые волоски отсутствуют. На корне одного наземного растения может быть миллиарды корневых волосков, общая площадь которых достигает 37 см², значительно увеличивая площадь поверхности корня. Длина корневого волоска варьируется от 0,1 мм до 10 мм; у осок и злаков она составляет 3 мм, а общая длина всех волосков одного корня может достигать нескольких километров.

Симбиотические бактерии, фиксирующие азот, проникают в корни бобовых растений через корневые волоски. Корневые волоски развиваются быстро — за 1-2 дня, но живут всего несколько дней, реже — недели. По мере роста корня корневые волоски отмирают, и зона поглощения формируется на новом участке корня, где образуется участок проведения.

Корень: зона проведения

Это основная часть корня, которая появляется по мере отмирания корневых волосков. Ризодерма становится экзодермой, защищающей живые клетки зоны проведения. В этом участке формируется вторичное строение корня за счёт деятельности боковых меристем, и формируются проводящие ткани. Тут образуются боковые корни, закладывается камбий, обеспечивающий рост органа в толщину.

Первичное строение корня

В области деления четко видны границы между меристемами: периблемой (внешний слой, образующийся из среднего слоя инициалей) и плеромой (внутренний слой, формирующийся из верхнего слоя инициалей). Хотя клетки этих меристем сохраняют свойства образовательных тканей, они различаются по размеру и расположению.

Из периблемы формируется первичная кора, состоящая в основном из живых паренхимных клеток с активными оболочками. Между клетками образуется система межклетников, обеспечивающая циркуляцию газов для дыхательных процессов корня. У болотных и водных растений первичная кора превращается в аэренхиму. Также возникают механические ткани, придающие корню прочность. В клетках коры активно протекает обмен веществ, что позволяет выполнять несколько ключевых функций:

- обеспечивают ризодерму пластическими веществами, синтезируя их самостоятельно;

- участвуют в транспортировке некоторых веществ;

- служат хранилищем для гифов симбиотических грибов;

- накапливают запасные элементы.

Эндодерма

Самый внутренний слой коры — эндодерма, она в виде непрерывного слоя окружает стелу. Эндодерма в своём развитии часто проходит три ступени. На первой ступени оболочки её клеток тонкие, они плотно прилегают друг к другу, а на их поперечных и радиальных стенках появляются утолщения. В них образуются уплотнения — пятна или пояски Каспари, в которых откладывается вещество схожее с суберином и происходит одревеснение. Пояски Каспари непроницаемы для растворов. Первичную эндодерму на первой стадии развития находят в корнях всех растений кроме плаунов. У многих высших споровых она остаётся такой в течение всей жизни. У большинства растений она получает вторичное строение.

На второй ступени развития эндодермы суберин откладывается на всей внутренней поверхности её стенок. Неодревесневшими остаются только «пропускные» клетки, через которые могут проникать растворы. У большинства однодольных и многих двудольных растений необладающих вторичным утолщением корней, эндодерма может получить третичное строение. Оно характеризуется сильным утолщением и одревеснением всех стенок. Или относительно тонкими остаются только стенки, обращены наружу. Пропускные клетки присутствуют и в этом варианте эндодермы.

Экзодерма

Наружные слои коры под ризодермой формируют экзодерму, специфическую ткань корня, регулирующую движение веществ. После отмирания ризодермы экзодерма становится защитной покровной тканью.

Экзодерма развивается как однослойный (реже многослойный) эпидермис под ризодермой. Сначала она состоит из живых паренхимных клеток, плотно соприкасающихся друг с другом. На внутренней поверхности этих клеток образуется слой суберина, но в отличие от пробки, клетки экзодермы остаются живыми. В ткани также есть пропускные неопробковевшие клетки.

Экзодерма ярко выражена в корнях однолетних растений, которые долго сохраняют первичное строение, выполняя защитную функцию. В корнях двудольных и голосеменных растений быстро формируется камбий, в результате чего кора отмирает, и на ее месте возникает перидерма.

Стела

Осевой, или центральный цилиндр (стела) возникает из верхнего слоя инициалей зоны деления (плеромы). Уже вплотную к зоне деления самый наружный слой стелы образует перицикл, клетки которого долго сохраняют способность делиться. В нём закладываются боковые корни, поэтому перицикл часто называют корнеродным слоем. Клетки перицикла участвуют в формировании вторичной структуры корня, позже они образуют камбий и феллоген. Под перициклом размещаются клетки прокамбия.

Внутрь от образовательных клеток формируются проводящие ткани. Флоэма (луб) начинает развиваться раньше ксилемы почти вплотную к зоне деления. Первые ситовидные элементы, лишённые сопровождающих клеток, возникает около перицикла и составляют протофлоэму. Следующие по времени возникновения элементы флоэмы формируются ближе к центру корня и составляют метафлоэму. Протофлоэма и метафлоэма вместе составляют первичную флоэму.

Ксилема (древесина) начинает формироваться позднее. Её первые элементы (протоксилема) закладывается в зоне растяжения. Они представлены спиральными и кольчатыми элементами. Протоксилема появляется вплотную к перициклу и группы её клеток чередуются с группами клеток флоэмы. Следующие элементы ксилемы (метаксилема) развиваются ближе к центру корня и состоят из сетчатых или пористых элементов. Ксилема в своём развитии обычно обгоняет флоэму и занимает центр корня.

На поперечном разрезе первичная ксилема образует звезду, между лучами которой располагаются клетки флоэмы. У звезды может быть разное количество лучей — 2 или много. Чередование ксилемы и флоэмы по периферии стелы составляет очень характерную особенность, по которой корень резко отличается от стебля. В самом центре корня кроме ксилемы могут находиться механическая ткань и паренхима.

Вторичное строение корня

Корень во вторичном строении на поперечном срезе включает:

- перидерму, основную часть которой составляет пробка;

- вторичную кору, состоящую из вторичной флоэмы и паренхимных клеток;

- камбий — ткань, образующую новые клетки;

- центральную область, где находятся вторичная ксилема, остатки первичной ксилемы и лучи паренхимы.

Первичная структура корней сохраняется до начала утолщения, которое происходит благодаря вторичным боковым меристемам: камбию и феллогену. Камбий формируется в корнях голосеменных и большинства двудольных покрытосеменных растений между ксилемой и флоэмой. Он возникает из клеток паренхимы и превращается в непрерывное камбиальное кольцо, дополненное клетками перицикла. Камбий откладывает наружу вторичную флоэму, а внутрь — вторичную ксилему. У многолетних древесных растений корни могут достигать значительной толщины, однако годичные кольца выражены слабо, что затрудняет определение возраста корня по анатомическому строению.

Постоянные ткани коры не выдерживают утолщение корня, отслаиваются и заменяются вторичной покровной тканью — перидермой. Эта ткань образуется благодаря феллогену (пробковому камбию), который формируется в перицикле. Клетки коры, отделенные от внутренних живых тканей, отмирают, а появление пробки придает корню коричневый оттенок, что позволяет определить место вторичного строения корня.

Функции корня в жизнедеятельности растения

Корень является одной из основных частей растения, выполняя множество жизненно важных функций. Он обеспечивает устойчивость растения в почве, а также играет ключевую роль в поглощении воды и питательных веществ. Рассмотрим подробнее основные функции корня.

1. Закрепление растения в почве

Корень служит для закрепления растения в почве, что позволяет ему противостоять внешним воздействиям, таким как ветер и осадки. Разветвленная корневая система помогает растению удерживаться в грунте, предотвращая его выкорчевывание.

2. Поглощение воды и минеральных веществ

Одна из главных функций корня — это всасывание воды и растворенных в ней минеральных веществ. Корни проникают в почву, где находятся водные запасы и необходимые для роста элементы, такие как азот, фосфор и калий. Вода, поглощенная корнями, транспортируется вверх по растению, обеспечивая его жизнедеятельность.

3. Хранение питательных веществ

Корни также могут выполнять функцию хранения питательных веществ. Многие растения запасают углеводы и другие вещества в корнях, что позволяет им выживать в неблагоприятных условиях, таких как засуха или холод. Например, морковь и свекла являются примерами корнеплодов, которые накапливают питательные вещества.

4. Участие в обмене веществ

Корни участвуют в обмене веществ между растением и окружающей средой. Они способны поглощать не только воду и минеральные вещества, но и кислород, необходимый для дыхания корневых клеток. В процессе дыхания корни выделяют углекислый газ, который затем используется растением для фотосинтеза.

5. Взаимодействие с микроорганизмами

Корни образуют симбиотические отношения с различными микроорганизмами, такими как грибки и бактерии. Эти симбиоты помогают растению лучше усваивать питательные вещества, особенно фосфор. Взамен растения обеспечивают микроорганизмы углеводами, которые они получают в процессе фотосинтеза.

6. Участие в регуляции водного баланса

Корни играют важную роль в регуляции водного баланса растения. Они способны реагировать на изменения влажности почвы, активируя механизмы, которые помогают растению сохранять воду. В условиях засухи корни могут замедлять рост, чтобы минимизировать потребление воды.

Таким образом, корень является неотъемлемой частью растения, выполняя множество функций, которые обеспечивают его выживание и развитие. Понимание этих функций помогает лучше осознать важность корней в экосистемах и агрономии.

Вопрос-ответ

Какие зоны есть в корне?

При первичном строении корень состоит из трех зон — ризодермы, первичной коры и центрального цилиндра. Ризодерма, или эпиблема — поглощающая ткань, клетки которой образуют всасывающие корневые волоски.

Где находится зона растяжения корня?

Под корневым чехликом расположены клетки образовательной ткани (конус нарастания). Там происходит непрерывное деление клеток. Поэтому этот участок корня называется зоной деления. За зоной деления находится зона роста (растяжения).

Какое внутреннее строение имеет корень?

Внутреннее строение (снизу вверх): 1. Корневой чехлик (защитная функция); 2. Зона деления (образовательная ткань); 3. Зона роста (образовательная и основная ткань). 4.

Советы

СОВЕТ №1

Изучите функции различных зон корня, чтобы лучше понять, как растения поглощают воду и питательные вещества. Зона всасывания, например, отвечает за поглощение влаги из почвы, поэтому важно знать, как она функционирует.

СОВЕТ №2

Обратите внимание на влияние внешних факторов, таких как тип почвы и уровень влаги, на развитие корневых зон. Это поможет вам создать оптимальные условия для роста растений в вашем саду или огороде.

СОВЕТ №3

Проводите эксперименты с различными методами полива и удобрения, чтобы увидеть, как они влияют на корневую систему. Это позволит вам лучше понять, какие практики наиболее эффективны для ваших растений.

СОВЕТ №4

Не забывайте о важности здоровья корней для общего состояния растения. Регулярно проверяйте корневую систему на наличие болезней или вредителей, чтобы своевременно принять меры и сохранить здоровье ваших растений.