Сдавление головного мозга — серьезное состояние, возникающее из-за травм, опухолей или воспалений. Оно может привести к неврологическим нарушениям и угрожать жизни. В этой статье рассмотрим причины, симптомы, диагностику, лечение и профилактику сдавления головного мозга, что поможет своевременно обратиться за медицинской помощью.

Общие сведения

Сдавление головного мозга — опасное состояние, возникающее из-за сжатия мозговых тканей и повышения внутричерепного давления. Это может привести к некрозу и гибели нейронов, что часто вызывает необратимый неврологический дефицит. Сдавление может наблюдаться при различных патологиях в области черепа, а острое сдавление мозга — одна из форм серьезной черепно-мозговой травмы.

По статистике, около 5% случаев черепно-мозговой травмы сопровождаются сдавлением мозга. Летальность при тяжелых травмах составляет 30-50%, а инвалидизация достигает 30%. Улучшение лечения черепно-мозговых травм и снижение смертности остаются важными задачами для специалистов в травматологии, неврологии и неотложной нейрохирургии.

Сдавление головного мозга является серьезным медицинским состоянием, требующим немедленного внимания. Эксперты подчеркивают, что данное состояние может возникнуть в результате травм, опухолей или отека, что приводит к повышению внутричерепного давления. Это, в свою очередь, может вызвать нарушение кровообращения и кислородного голодания тканей мозга. Врачи акцентируют внимание на важности ранней диагностики и своевременного вмешательства, так как последствия могут быть необратимыми. Современные методы визуализации, такие как МРТ и КТ, играют ключевую роль в выявлении причин сдавления. Лечение может включать как медикаментозную терапию, так и хирургическое вмешательство, в зависимости от степени тяжести состояния. Профилактика травм и регулярные медицинские осмотры также являются важными аспектами в снижении риска развития данного заболевания.

Причины сдавления головного мозга

Вследствие ограниченного пространства внутри черепной коробки, любое объемное образование внутри черепа приводит к компрессии мозговых тканей. В роли подобного образования может выступать внутримозговая опухоль (глиома, астроцитома, аденома гипофиза и др.), опухоли мозговых оболочек, гематомы, скопление крови, излившейся в результате геморрагического инсульта, церебральная киста, абсцесс головного мозга. Кроме того, значительное повышение внутричерепного давления и компрессия головного мозга могут быть обусловлены выраженной гидроцефалией, отеком головного мозга.

Медленно растущие опухоли, кисты, постепенно нарастающая гидроцефалия, формирующиеся абсцессы вызывают хроническое сдавление головного мозга, при котором медленно усугубляющаяся компрессия дает возможность нейронам в определенной степени адаптироваться к возникшим патологическим условиям. Острое сдавление головного мозга при ЧМТ, отеке мозга, окклюзионной гидроцефалии, инсульте связано с быстрым нарастанием внутричерепного давления и приводит к массовой гибели мозговых клеток.

Острая компрессия мозга наиболее часто возникает в результате черепно-мозговой травмы. Ее самой распространенной причиной выступает посттравматическая гематома. В зависимости от места расположения она может быть суб- и эпидуральной, внутримозговой и внутрижелудочковой. Компрессия мозга бывает вызвана вдавлением осколков или внутричерепным накоплением воздуха (пневмоцефалией), происходящими при переломе черепа. В некоторых случаях сдавление головного мозга обусловлено нарастающей в объеме гигромой, которая образуется при клапанном надрыве твердой оболочки мозга и повреждении субарахноидальных цистерн, содержащих ликвор. Через дефект твердой мозговой оболочки происходит всасывание под нее цереброспинальной жидкости из субарахноидального пространства. Таким образом формируется субдуральная гигрома.

| Причина сдавления головного мозга | Симптомы | Возможные последствия |

|---|---|---|

| Кровоизлияние (гематома) | Сильная головная боль, рвота, потеря сознания, судороги, нарушение речи, паралич, изменение размера зрачков | Смерть, необратимые неврологические повреждения, кома |

| Опухоль головного мозга | Прогрессирующая головная боль, тошнота, рвота, судороги, нарушения зрения, слабость в конечностях, изменение личности | Смерть, необратимые неврологические повреждения, кома |

| Абсцесс головного мозга | Лихорадка, головная боль, рвота, сонливость, спутанность сознания, судороги, очаговые неврологические симптомы | Смерть, необратимые неврологические повреждения, кома |

| Травма головы (внутричерепная гематома, отек мозга) | Головная боль, потеря сознания, рвота, судороги, нарушение сознания, неврологические дефициты | Смерть, необратимые неврологические повреждения, кома |

| Инфекции (менингит, энцефалит) | Лихорадка, головная боль, ригидность затылочных мышц, рвота, спутанность сознания, судороги | Смерть, необратимые неврологические повреждения, кома |

Интересные факты

Вот несколько интересных фактов, связанных с сдавлением головного мозга:

-

Причины сдавления: Сдавление головного мозга может быть вызвано различными факторами, включая опухоли, травмы, отеки или кровоизлияния. Например, при черепно-мозговой травме может произойти отек мозга, который увеличивает давление внутри черепа и приводит к сдавлению.

-

Симптомы и последствия: Сдавление головного мозга может проявляться различными неврологическими симптомами, такими как головные боли, потеря сознания, нарушения координации и даже паралич. В тяжелых случаях это может привести к необратимым повреждениям мозга или смерти.

-

Лечение и вмешательство: В зависимости от причины сдавления, лечение может включать хирургическое вмешательство для удаления опухоли или гематомы, а также медикаментозную терапию для уменьшения отека. В некоторых случаях может потребоваться установка дренажной системы для снижения давления внутри черепа.

Симптомы сдавления головного мозга

Клинические проявления сдавления головного мозга зависят от причины, места, размеров и скорости роста сдавливающего образования, а также от компенсаторных возможностей мозга. Для посттравматических гематом и гигром характерен «светлый промежуток», когда пострадавший сохраняет сознание и не проявляет явных признаков повреждения мозга. Этот промежуток может длиться от нескольких минут до 36-48 часов. Субарахноидальное кровоизлияние и субдуральная гематома могут сопровождаться светлым промежутком до 6-7 суток. При тяжелых повреждениях головного мозга (например, ушибе или аксональном повреждении) светлый промежуток обычно отсутствует.

Острое сдавление головного мозга проявляется многократной рвотой, сильной головной болью и психомоторным возбуждением, иногда с нарушениями сна, бредом или галлюцинациями. Со временем возбуждение сменяется общим торможением, проявляющимся в апатии и вялости. Наблюдается нарушение сознания, прогрессирующее от сопора до комы. Торможение в центральной нервной системе приводит к дыхательным и сердечно-сосудистым расстройствам, вызванным масс-эффектом — смещением церебральных структур к большому затылочному отверстию из-за повышенного внутричерепного давления. Это приводит к ущемлению продолговатого мозга, нарушая работу центров, отвечающих за дыхание и сердечную деятельность.

Наблюдаются расстройства дыхательного ритма. Тахипноэ может достигать 60 вдохов в минуту, сопровождаясь шумным дыханием, также возможно дыхание по типу Чейна-Стокса. Частота сердечных сокращений снижается, брадикардия может достигать 40 ударов в минуту и ниже, скорость кровотока уменьшается, наблюдается артериальная гипертензия. В легких развивается застойная пневмония и отек легких, при аускультации слышны влажные хрипы. Кожа конечностей и лица становится цианотичной, температура тела поднимается до 40-41°С. Выявляются менингеальные симптомы. На терминальной стадии появляются тахикардия и артериальная гипотония, пульс становится нитевидным, возникают эпизоды апноэ с увеличением их продолжительности.

На фоне общемозговых симптомов усиливаются очаговые проявления, зависящие от локализации патологического процесса. На стороне очага могут наблюдаться опущение верхнего века, диплопия, косоглазие, мидриаз, центральный лицевой парез (асимметрия лица, лагофтальм, «парализованная» щека), а на противоположной стороне — парезы, параличи, гипо- или арефлексия, гипестезия. Также могут отмечаться эпилептические приступы, горметонические судороги, тетрапарез, расстройства координации и бульбарный синдром (дизартрия, нарушения глотания, дисфония).

Диагностика

В диагностике сдавления мозга невролог полагается на данные анамнеза и неврологического осмотра. Если в силу своего состояния пациент не может быть опрошен, по возможности проводят опрос родственников или лиц, находившихся рядом с пострадавшим в момент травмы и в период после нее. Неврологический статус может указывать на топику патологического процесса, однако не позволяет точно установить его характер. В случаях, когда сдавление головного мозга обусловлено ЧМТ, пациент должен быть осмотрен травматологом.

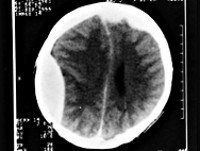

Перечень инструментальных методов диагностики должен быть ограничен только самыми необходимыми и экстренными исследованиями. Раньше он включал эхоэнцефалографию и люмбальную пункцию. Первая позволяла выявить масс-эффект — смещение серединного М-эхо, вторая — повышенное ликворное давление, наличие крови в цереброспинальной жидкости. Сегодня доступность методов нейровизуализации исключает необходимость проведения подобных исследований. В зависимости от показаний пациенту проводится МРТ или КТ головного мозга, а иногда — оба этих исследования. В экстренных ситуациях существенно сократить время проведения томографии позволяет спиральная КТ мозга.

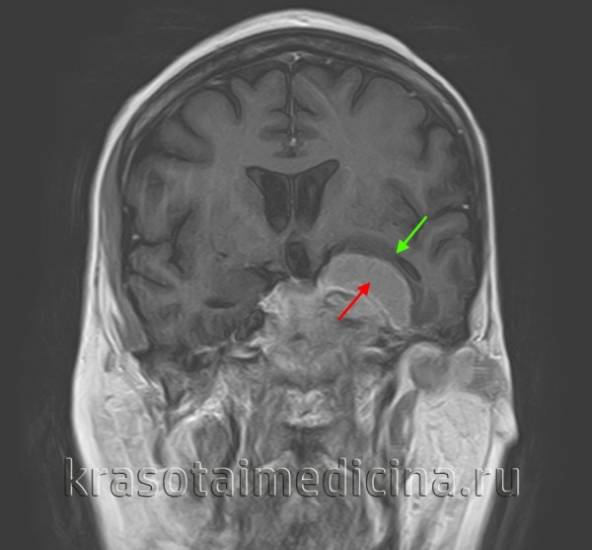

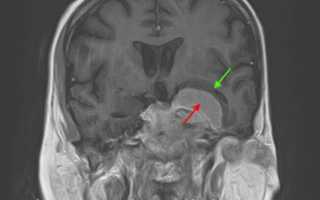

КТ головного мозга дает возможность установить вид, расположение и размер внутричерепного образования, оценить степень дислокации церебральных структур и диагностировать наличие отека мозга. Перфузионная КТ позволяет оценить церебральную перфузию и кровоток, выявить вторичную ишемию. МРТ головного мозга более чувствительна в определении участков мозговой ишемии и очагов ушиба, направления дислокации мозговых тканей. Диффузионно-взвешенная МРТ дает возможность исследовать состояние проводящих путей мозга, установить степень их компрессии.

МРТ ГМ. Сдавление височной доли (зеленая стрелка) головного мозга объемным образованием (красная стрелка)

Лечение сдавления головного мозга

Выбор лечебной стратегии основывается на клинических и томографических данных. Консервативное лечение включает дегидратацию, гемостаз, нормализацию гемодинамики, устранение дыхательных нарушений (при необходимости — искусственная вентиляция легких), профилактику бактериальных инфекций и противосудорожную терапию при судорогах. Необходим мониторинг артериального и внутричерепного давления.

Показания для хирургического вмешательства определяет нейрохирург. К ним относятся: значительный объем гематомы, дислокационный синдром, смещение церебральных структур более чем на 5 мм, компрессия мозговой цистерны, стойкое повышение внутричерепного давления свыше 20 мм рт. ст. и окклюзионная гидроцефалия. При гематомах возможно проведение транскраниальной или эндоскопической эвакуации, а при внутримозговой гематоме сложной локализации — стереотаксическая аспирация.

Если посттравматическая гематома сочетается с размозжением мозговых тканей, операцию дополняют удалением поврежденных участков с использованием микрохирургической техники. При церебральном абсцессе проводится полное удаление, а при опухолях — максимально радикальное иссечение. Если возникает гидроцефалия и устранить ее причину невозможно, показано шунтирование (вентикулоперитонеальное или люмбоперитонеальное).

Прогноз и профилактика

Сдавление головного мозга всегда имеет серьезный прогноз. Отмечена корреляция исходов сдавления с оценкой состояния пациентов по шкале Глазго. Чем ниже балы, тем выше вероятность летального исхода или перехода в вегетативное состояние — невозможность продуктивной ментальной активности при сохранении вегетативной и рефлекторной функции.

Среди выживших пациентов наблюдается высокий процент инвалидизации. Могут отмечаться тяжелые двигательные нарушения, эпиприступы, нарушения психики, речевые расстройства. В тоже время, благодаря современным подходам к диагностике и лечению удалось снизить показатели смертности и увеличить объем восстановления неврологического дефицита у пациентов со сдавлением мозга. Профилактика церебральной компрессии сводится к профилактике травматизма, своевременному и адекватному лечению внутричерепной патологии.

Определение болезни. Причины заболевания

Гематома головного мозга — это грозное патологическое состояние, при котором кровь изливается из повреждённого сосуда внутрь черепной коробки. Скапливаясь во внутричерепном пространстве или в веществе головного мозга, кровь сдавливает мозг и повреждает его. Стремительно появляются и прогрессируют неврологические симптомы, столь же быстро, а иногда и молниеносно, гематома приводит к угнетению сознания, вплоть до комы. Данное состояние является тяжёлым и зачастую угрожает жизни, поэтому требует своевременной диагностики и лечения [1].

Согласно зарубежным источникам:

- ежегодно инсульт головного мозга с формированием гематомы случается у 2400 человек из 1 млн жителей западных развитых стран;

- из них более 700 человек ежегодно погибает;

- менее половины из этих 2400 человек восстанавливаются и способны полноценно обслуживать себя [11].

Причины развития гематомы головного мозга:

- Основная — артериальная гипертензия и атеросклеротическая болезнь[2]. Риск инсульта с формированием гематомы среди пациентов с артериальной гипертензией составляет 60 %;

- Пороки развития сосудов головного мозга. К ним относят аневризму (выпячивание стенок мозговых артерий) и артериовенозную мальформацию (патологическое переплетение артерий и вен).

- Опухоли головного мозга, воспалительные заболевания сосудов, нарушения свёртывающей системы крови с повышением кровоточивости.

- Препараты, повышающие кровоточивость: антикоагулянты, антиагреганты и фибринолитики. Эти медикаменты назначают пациентам со склонностью к образованию тромбов и после тяжёлых шунтирующих операций. Приём лекарств необходим, но риск развития гематомы головного мозга при этом возрастает.

- Черепно-мозговые травмы. Гематомы возникают в 55 % всех случаев черепно-мозговых травм и являются причиной 2/3 смертей при данных повреждениях [12]. Травмы мозга — одна из самых частых причин смерти в развитых странах. По статистике они находятся на третьем месте после летальных исходов от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии [7].

Причины развития гематом головного мозга зависят от возраста пациента:

- у детей — пороки развития сосудов головного мозга и болезни системы крови [3];

- у молодых взрослых — артериальная гипертензия, алкогольная и наркотическая интоксикации;

- у лиц среднего и пожилого возраста — артериальная гипертензия, опухоли головного мозга, артериовенозные мальформации и аневризмы.

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением — это опасно для вашего здоровья!

Симптомы гематомы головного мозга

Гематома головного мозга проявляется по-разному. Симптомы делятся на две категории:

- Общемозговые: головная боль, головокружение, тошнота или рвота из-за увеличения внутричерепного давления.

- Очаговые: слабость в конечностях, нарушения зрения или движений глаз, зависящие от местоположения гематомы.

Признаки острой нетравматической гематомы:

- сильная головная боль, возникающая при физической активности, эмоциональном стрессе или повышенном артериальном давлении;

- тошнота и рвота;

- проблемы с речью;

- слабость в одной конечности;

- асимметрия лица;

- серьезные симптомы — судороги, кратковременная потеря сознания, стойкое угнетение сознания, кома;

- пульсирующий шум в голове, нарушения координации или зрения, икота.

Патогенез гематомы головного мозга

К кровоизлиянию могут приводить травмы и различные заболевания. Однако при патологии всегда повреждается кровеносный сосуд и внутри или снаружи от вещества головного мозга скапливается кровь, для которой в норме нет места. Она сдавливает головной мозг и повреждает его отделы.

При внутримозговом кровоизлиянии гематома может формироваться в больших полушариях головного мозга и мозжечке. Расположение влияет на клиническую картину и косвенно указывает на причину кровоизлияния:

- гематомы, вызванные повышенным артериальным давлением, располагаются в глубоких отделах полушарий головного мозга вблизи таламуса или в мозжечке;

- более поверхностно локализованы гематомы, связанные с разрывом аневризм головного мозга, амилоидной ангиопатией (заболеванием мелких сосудов мозга), длительным приёмом препаратов, влияющих на свёртываемость крови, кавернозной ангиомой (сосудистой опухолью) или кровоизлиянием в опухоль;

- для артериовенозных мальформаций характерно расположение гематомы под корой головного мозга, а также прорыв крови в полость между мозговыми оболочками.

Классификация и стадии развития гематомы головного мозга

Все гематомы головного мозга делятся на две категории:

- нетравматические (спонтанные);

- травматические (в результате травмы).

В зависимости от расположения в черепной полости выделяют:

- эпидуральные — между черепными костями и твёрдой мозговой оболочкой;

- субдуральные — между твёрдой мозговой оболочкой и тканями головного мозга;

- внутримозговые — в веществе головного мозга.

По времени появления гематомы классифицируются на три типа:

- острые — в течение первых трёх суток после возникновения;

- подострые — через 3-21 день после травмы;

- хронические — более 21 дня после травмы.

Специалист может определить примерный возраст гематомы по результатам КТ и МРТ. Выбор лечения зависит от времени, прошедшего с момента образования гематомы.

По глубине расположения гематомы делятся на:

- поверхностные (подкорковые);

- глубокие (в центральных отделах полушария).

Внутримозговые кровоизлияния, приводящие к гематомам, делятся на:

- первичные — из-за артериальной гипертензии (70-90 % всех внутримозговых гематом);

- вторичные — связанные с нарушениями свёртываемости крови, сосудистыми заболеваниями и кровоизлиянием в опухоли.

Существуют два механизма, способствующих развитию кровоизлияний:

- кровь, излившаяся в мозг, расслаивает его вещество, образуя полость с жидкостью и сгустками;

- кровь проникает в мозговую ткань, смешиваясь с ней.

Осложнения гематомы головного мозга

Внутричерепная гематома как частое последствие черепно-мозговых травм вызывает ряд нарушений, связанных с работой мозга. Так как череп является замкнутой жёсткой костной структурой, он не способен растягиваться и увеличиваться в объёме. Поэтому образовавшееся внутри черепной коробки скопление крови давит на головной мозг, спинномозговую жидкость и сосуды головного мозга, вытесняя и занимая их место. Именно из-за этого состояние пациента осложняется ещё сильнее/> [4][5].

Вне зависимости от того, вызвана гематома травмой или заболеванием, проявление патологии схожее. Гематома вызывает следующие нарушения:

- Двигательные и чувствительные нарушения, например в ногах и руках. Возникают вследствие ограниченного проведения нервных импульсов.

- Гибель клеток мозга и отёк в результате сдавления сосудов головного мозга, ухудшения кровоснабжения и оттока крови.

- Смещение участков головного мозга.

- Повышение внутричерепного давления.

- Нарушение движения спинномозговой жидкости внутри черепа.

- Самое опасное последствие — вклинение ствола головного мозга в большое затылочное отверстие. Это приводит к остановке дыхания и сердечно-сосудистой деятельности.

Все вышеперечисленные процессы взаимосвязаны и влияют друг на друга. Последствия различаются в зависимости от объёма гематомы, расположения, наличия прорыва крови в желудочковую систему, нарушения циркуляции спинномозговой жидкости и других факторов. В самом худшем варианте — это смерть.

Часто после травмы головы с повреждением сосудов гематома развивается в течение трёх часов. Однако известны случаи отсроченных гематом, возникших через 72 часа. Невозможно точно указать время, когда гематома начнёт ухудшать состояние пациента, так как это зависит от её объёма. Малые гематомы, расположенные вне зон, регулирующих деятельность мышц и органов чувств, могут остаться незамеченными без проведения КТ и МРТ исследований.

Диагностика гематомы головного мозга

Чаще пациенты или их близкие (если пациент в коме) обращаются не к неврологу или нейрохирургу, а к врачу скорой помощи, терапевту или врачу общей практики. На основе состояния пациента и информации от сопровождающих врач может заподозрить внутричерепное кровоизлияние. В некоторых случаях выявление гематомы становится сложной задачей, и дальнейшую диагностику проводят невролог или нейрохирург.

Для оценки повреждения головного мозга специалисты анализируют неврологический статус, включая осмотр и проверку рефлексов. На основе этих данных разрабатывается план лечения.

Чтобы подтвердить или опровергнуть наличие гематомы, а также определить её местоположение, время появления, размеры и степень давления на мозг, используются методы нейровизуализации:

- Бесконтрастная компьютерная томография (КТ) — надежный метод диагностики острых гематом головного мозга. Она позволяет выявить гематому, оценить её объем и влияние на структуры мозга. На основании КТ-снимков нейрохирург принимает решение о хирургическом вмешательстве. Большинство больниц, предоставляющих экстренную помощь, оборудованы КТ-аппаратами. Однако на хронической стадии или при сосудистых патологиях без кровоизлияния КТ может быть недостаточно информативной. В таких случаях используется МРТ.

- Магнитно-резонансная томография (МРТ) позволяет более детально изучить мягкие ткани. Если диагностика затруднена после КТ, врач может назначить МРТ.

- Церебральная ангиография, золотой стандарт для визуализации аневризм головного мозга, а также магнитно-резонансная ангиография (МРА) и КТ-ангиография, дополняют МРТ для выявления сосудистых патологий. Преимущество КТ-ангиографии — возможность создания 3D-модели сосудов головного мозга и определения их расположения относительно других структур.

Ранее активно использовалась люмбальная пункция, однако этот метод имеет значительные недостатки и постепенно уступает место вышеупомянутым методам, хотя в учреждениях без КТ и МРТ он все еще применяется.

Лечение гематомы головного мозга

Выделяют два вида лечения: консервативное и хирургическое.

Консервативное лечение

Методы консервативного (медикаментозного) лечения восстанавливают жизненные функции организма:

- поддерживают артериальное давление для обеспечения кровоснабжения головного мозга и предотвращения увеличения гематомы;

- влияют на систему свертывания крови;

- предотвращают и устраняют отеки;

- укрепляют стенки сосудов.

Этот этап лечения крайне важен и требует высокой ответственности. Все процедуры выполняет врач, который анализирует патогенетические процессы в организме пациента. Многие подходы основаны на данных лабораторных исследований. Консервативную терапию не могут контролировать родственники или сочувствующие из-за отсутствия необходимых знаний. Например, снижение давления при гипотензивной терапии должно происходить постепенно и достигать уровня, не соответствующего норме для здорового человека. Давление поддерживается в определенных пределах: оно не должно быть слишком высоким или низким. Это минимизирует риск повторного кровоизлияния и сохраняет адекватное кровоснабжение головного мозга, защищая его от вторичных повреждений, вызванных кислородным голоданием.

Консервативные методы применяются в следующих случаях:

- небольшие гематомы, не оказывающие значительного давления на мозг;

- гематомы, не вызывающие смещение структур головного мозга и грубого угнетения сознания, сопровождающиеся умеренными неврологическими нарушениями.

Хирургическое лечение

Хирургическое лечение заключается в механическом удалении гематомы. В результате прекращается давление гематомы на мозг.

Применяют несколько методов хирургичекого удаления внутримозговых гематом:

- Пункционный метод — выкачивание жидкой части гематомы (аспирация) через отверстие. Однако удалить всю гематому таким способом невозможно, так как обычно она на 80 % состоит из кровяных сгустков, а жидкий компонент составляет 20 % и меньше. Метод применяют только при тяжёлой форме заболевания для спасения жизни. Если после операции состояние пациента не улучшается, то используют радикальные методы удаления.

- Открытый метод — традиционный способ удаления гематомы путем создания отверстия в костной ткани черепа (трепанации), рассечения участка мозга (энцефалотомии) и аспирации отсосом как жидкой крови, так и её сгустков. Метод позволяет полностью удалить гематому. Однако сопровождается дополнительной хирургической травмой мозга, что приводит к нарастанию отёка, усилению смещения и деформации структур мозга и нередко вызывает повторное кровоизлияние.

- Эндоскопический метод — перспективная технология удаления внутримозговых гематом. Совмещает низкую травматичность пункционного метода с возможностью полного удаления гематомы. Но метод можно применять только при условии прозрачности среды в зоне операции. Например, при кровотечении проведение операции затруднено, а часто и невозможно.

- Стереотаксический метод — проводят при помощи специальных инструментов, погружённых в головной мозг через отверстие диаметром 5-10 мм. Особенность метода — перенос координат гематомы с помощью компьютерной томографии или рентгенографии. Технология уменьшила летальность глубоких гематом на 22 % в сравнении с консервативными методами лечения. Однако в 10-16 % случаев возможны повторные кровоизлияния в первые несколько суток после операции.

- Нейронавигационный метод — применяют нейронавигационные системы: ОртiсаI Тracking System «Radionics Inc» Compass Cygnus PFS System, «Compass» Vectorvision ВrаinLАВ. Метод с высокой точностью определяет расположение гематомы. Технология особенно эффективна при очагах в функционально значимых зонах мозга. Её широкое применение пока невозможно из-за высокой стоимости оборудования и ограниченного опыта операций у врачей [13].

Тактика оперативного вмешательства, его объём, меры для устранения сдавления головного мозга, сроки проведения операции и многое другое зависят от конкретной ситуации. Решение принимает врач-нейрохирург на основании состояния пациента, лабораторных данных и КТ/МРТ снимков.

Прогноз. Профилактика

Гематома головного мозга — результат патологических изменений, развивающихся под воздействием различных факторов. Прогнозы зависят от объема и местоположения гематомы. Быстрое ухудшение состояния и угнетение сознания — тревожные сигналы. По данным исследований, в 55% случаев гематомы приводят к значительному ухудшению состояния пациента или летальному исходу. Поэтому важно оперативно доставить пациента в специализированное учреждение для оказания помощи.

После выздоровления могут сохраняться последствия повреждения мозговой ткани, такие как слабость в конечностях или когнитивные расстройства, включая нарушения мышления, памяти и критической оценки своего состояния.

Профилактика заболевания включает ведение здорового образа жизни и внимательное отношение к здоровью, особенно при наличии хронических заболеваний. Пациенты с артериальной гипертензией часто не обращаются к врачам и не контролируют уровень артериального давления. Пациенты с сахарным диабетом нередко игнорируют рекомендации эндокринолога, что усугубляет их состояние. Длительный прием медикаментов и соблюдение диеты могут быть психологически сложными, но это важный шаг к сохранению здоровья.

Реабилитация после лечения сдавления головного мозга

Реабилитация после лечения сдавления головного мозга является важным этапом восстановления, который направлен на восстановление утраченных функций и улучшение качества жизни пациента. Сдавление головного мозга может быть вызвано различными факторами, такими как опухоли, травмы, отеки или инфекции, и его лечение может включать хирургическое вмешательство, медикаментозную терапию и другие методы. После основного лечения начинается процесс реабилитации, который требует комплексного подхода.

Первым шагом в реабилитации является оценка состояния пациента. Это включает в себя нейропсихологическое тестирование, оценку двигательных функций, а также анализ когнитивных способностей. На основе полученных данных разрабатывается индивидуальная программа реабилитации, которая может включать в себя физическую терапию, трудотерапию, логопедическую помощь и психологическую поддержку.

Физическая терапия направлена на восстановление двигательных функций и улучшение координации. Специалисты используют различные упражнения и методики, чтобы помочь пациенту вернуть утраченные навыки. Это может включать в себя занятия на тренажерах, упражнения на равновесие и координацию, а также занятия в воде. Важно, чтобы физическая терапия проводилась под контролем опытного специалиста, чтобы избежать травм и обеспечить максимальную эффективность.

Трудотерапия играет ключевую роль в реабилитации, особенно для пациентов, которые стремятся вернуться к своей профессиональной деятельности. Она включает в себя обучение навыкам, необходимым для выполнения повседневных задач, таких как приготовление пищи, уборка и управление финансами. Трудотерапевты помогают пациентам адаптироваться к новым условиям и развивать необходимые навыки для самостоятельной жизни.

Логопедическая помощь необходима для восстановления речевых функций, которые могут быть нарушены в результате сдавления головного мозга. Логопеды работают над улучшением артикуляции, понимания речи и навыков общения. Занятия могут включать в себя упражнения на дыхание, артикуляцию, а также использование различных вспомогательных средств для улучшения коммуникации.

Психологическая поддержка также является важным аспектом реабилитации. Пациенты могут испытывать эмоциональные трудности, такие как депрессия, тревога и стресс, связанные с изменениями в их жизни. Психологи и психотерапевты помогают пациентам справиться с этими эмоциями, предоставляя поддержку и обучая методам управления стрессом. Группы поддержки также могут быть полезны, так как они позволяют пациентам обмениваться опытом и находить поддержку среди людей с аналогичными проблемами.

Важно отметить, что реабилитация после сдавления головного мозга — это длительный процесс, который требует терпения и настойчивости как со стороны пациента, так и со стороны его близких. Регулярные занятия, поддержка специалистов и позитивный настрой могут значительно ускорить процесс восстановления и помочь пациенту вернуться к полноценной жизни.

В заключение, реабилитация после лечения сдавления головного мозга является многоэтапным процессом, который требует комплексного подхода и индивидуального подхода к каждому пациенту. Своевременная и качественная реабилитация может существенно улучшить качество жизни и восстановить утраченные функции, что делает ее неотъемлемой частью лечения данного состояния.

Вопрос-ответ

Что характерно для сдавления головного мозга?

Острое сдавление головного мозга обычно манифестирует многократной рвотой, постоянной интенсивной головной болью и психомоторным возбуждением с нарушением сна, иногда бредовым и/или галлюцинаторным синдромами. Позже возбуждение переходит в общее торможение, проявляющееся апатией, вялостью, заторможенностью.

Какой из следующих признаков обычно указывает на сдавление головного мозга?

Симптомы сдавления мозга, которые могут проявиться сразу после черепно-мозговой травмы или через несколько недель, включают: головные боли, рвоту, сонливость.

Советы

СОВЕТ №1

Если вы или кто-то из ваших близких испытывает симптомы, такие как сильная головная боль, тошнота, рвота или изменения в сознании, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Эти симптомы могут указывать на серьезные проблемы, включая сдавление головного мозга.

СОВЕТ №2

Регулярно проходите медицинские осмотры, особенно если у вас есть предрасположенность к заболеваниям, которые могут привести к сдавлению головного мозга, таким как опухоли или травмы. Раннее выявление может значительно улучшить прогноз.

СОВЕТ №3

Обратите внимание на свое здоровье и образ жизни. Здоровое питание, регулярные физические нагрузки и отказ от вредных привычек могут помочь снизить риск заболеваний, которые могут привести к сдавлению головного мозга.

СОВЕТ №4

Если вам поставлен диагноз, связанный с сдавлением головного мозга, обязательно следуйте рекомендациям врача и не пренебрегайте назначенным лечением. Это может включать как медикаментозную терапию, так и хирургические вмешательства в зависимости от причины сдавления.