Геморрагический инсульт — это угрожающее жизни состояние, возникающее из-за разрыва кровеносного сосуда в головном мозге, что приводит к кровоизлиянию и повреждению нервной ткани. Важно знать симптомы для своевременного обращения за медицинской помощью, а также методы диагностики и лечения, включая хирургические вмешательства. Эта статья поможет читателям разобраться в патологии, ее проявлениях и подходах к лечению, что может быть жизненно важным для них или их близких.

Провокаторы геморрагического инсульта

Появление геморрагического инсульта может быть вызвано множеством факторов, влияющих на гемодинамику и состояние сосудов головного мозга:

- хроническая артериальная гипертензия (50%);

- церебральная амилоидная ангиопатия (12%);

- прием антикоагулянтов (10%);

- новообразования в черепной полости (8%);

- прочие причины — артериовенозные и кавернозные мальформации, тромбозы венозных синусов мозга, аневризмы, васкулиты сосудов мозга и др. (20%).

Пациенты с геморрагическим инсультом часто страдают от сахарного диабета, что подтверждает повышенный риск для диабетиков и людей с гипертонией. Длительный сахарный диабет разрушает сосуды, включая церебральные, из-за изменений в химическом составе крови при высоком уровне глюкозы. При постоянном повышении артериального давления вероятность геморрагического инсульта увеличивается в 2,5 раза.

С точки зрения патогенеза, геморрагический эффект может возникнуть из-за разрыва сосуда (наиболее распространенный механизм) или просачивания компонентов крови в мозговые ткани через стенки капилляров, что происходит из-за нарушений их тонуса и проницаемости. Во втором случае разрыва не происходит, и обильного кровоизлияния также нет. Мелкие сосуды могут локально пропускать кровь, и даже небольшие точечные геморрагии, объединяясь, могут образовать обширные участки с серьезными последствиями, сопоставимыми с разрывом артерии или вены.

Эксперты в области неврологии подчеркивают, что геморрагический инсульт представляет собой серьезное состояние, требующее немедленного медицинского вмешательства. Основные симптомы включают внезапную головную боль, потерю сознания, слабость в конечностях и нарушения речи. Диагностика обычно осуществляется с помощью компьютерной томографии или магнитно-резонансной томографии, что позволяет быстро определить наличие кровоизлияния. Лечение может варьироваться от медикаментозной терапии для контроля давления и предотвращения повторных инсультов до хирургических вмешательств, таких как эвакуация гематомы или клипирование аневризмы. Важно, чтобы пациенты получали своевременную помощь, так как это значительно увеличивает шансы на восстановление и минимизирует риск осложнений.

Клинические проявления ГИ

Незадолго до приступа могут предшествовать предынсультные клинические симптомы-предвестники (не всегда), по которым можно заподозрить надвигающуюся опасность:

- покалывания, онемение одной лицевой половины;

- онемение пальцев рук или ног;

- внезапная слабость, головокружение, шум в голове;

- резкая болезненность в глазах, мушки, двоение, видение в красном цвете;

- внезапное пошатывание при ходьбе;

- беспричинная тахикардия;

- приступы гипергидроза;

- повышение артериального давления;

- необоснованное появление тошноты;

- заторможенность в общении и восприятии чужой речи;

- прилив крови к лицу, гипертермия.

Для мозгового удара с кровоизлиянием все же характерен мгновенный острый дебют без предвестников, который случается в процессе или почти сразу же после активной деятельности, стрессовой ситуации, волнения. О геморрагическом инсульте свидетельствуют классические симптомы, которые развиваются внезапно, они ярко выражены и бурно прогрессируют:

- резкая и сильная головная боль;

- неукротимая рвота;

- длительное угнетение сознания, кома;

- кровяное давление выше 220 мм.рт.ст.

Распространенными признаками состоявшегося шока также являются шумное дыхание, эпилептические припадки, отсутствие реакции зрачков на свет, спастический миоз. В зависимости от расположения очага может присутствовать поворот головы и обращение глазных яблок в направлении пораженного полушария или контрлатерально. Обнаружив признаки ГИ у пострадавшего, рядом находящийся человек обязан немедленно вызвать скорую помощь!

Остро развившаяся геморрагия приводит к тому, что кровь свободно поступает в определенные структуры мозга, пропитывая их и образуя полость с гематомой. Излитие крови длится несколько минут или часов, пока не образуется тромб. За небольшой отрезок времени гематома быстро увеличивается, оказывая на затронутые зоны механическое воздействие. Она растягивает, давит и смещает нервную ткань, вызывает ее отек и гибель, что ведет к интенсивному нарастанию неврологического дефицита (угнетению дыхания, выпадению чувствительности одной половины тела, речевым нарушениям, утрате зрения, парезу глотательных мышц и пр.).

По размерам кровяное скопление может быть небольшим (до 30 мл), средним (от 30 до 60 мл) и большим (более 60 мл). Объемы излившейся жидкости могут достигать и критических масштабов, вплоть до 100 мл. Клинические наблюдения показывают, что при внутричерепных кровоизлияниях, превышающих 60 мл, патология оканчивается смертью у 85% больных в течение 30 суток.

| Симптом | Диагностические методы | Лечение и операции |

|---|---|---|

| Внезапная сильная головная боль («худшая головная боль в жизни») | Компьютерная томография (КТ) головного мозга | Тромболизис (введение тромболитических препаратов для растворения тромба) |

| Быстрая потеря сознания | Магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга | Кровоостанавливающие препараты |

| Рвота | Ангиография (рентгенологическое исследование сосудов головного мозга) | Нейрохирургическое вмешательство (краниотомия, эвакуация гематомы) |

| Слабость или паралич одной стороны тела (гемипарез, гемиплегия) | Люмбальная пункция (для анализа спинномозговой жидкости) | Поддерживающая терапия (контроль артериального давления, профилактика судорог) |

| Нарушение речи (афазия) | Реабилитация (физиотерапия, логопедия, эрготерапия) | |

| Нарушение зрения | ||

| Нарушение координации движений (атаксия) | ||

| Изменение уровня сознания | ||

| Судороги |

Интересные факты

Вот несколько интересных фактов о геморрагическом инсульте:

-

Причины и факторы риска: Геморрагический инсульт чаще всего возникает из-за разрыва аневризмы или артериовенозной мальформации (АВМ). Высокое артериальное давление, курение и злоупотребление алкоголем значительно увеличивают риск его возникновения. В отличие от ишемического инсульта, который чаще связан с тромбообразованием, геморрагический инсульт требует особого внимания к состоянию сосудов.

-

Симптоматика: Симптомы геморрагического инсульта могут развиваться внезапно и включают сильную головную боль («удар молотком»), потерю сознания, рвоту и неврологические нарушения, такие как слабость или онемение одной стороны тела. Важно быстро распознать эти симптомы, так как время имеет решающее значение для успешного лечения.

-

Лечение и операции: Лечение геморрагического инсульта может включать как медикаментозную терапию, так и хирургическое вмешательство. В некоторых случаях может потребоваться операция для удаления сгустка крови или для лечения аневризмы. Современные методы, такие как эндоваскулярная терапия, позволяют минимизировать инвазивность процедур и ускорить восстановление пациента.

Типичная локализация кровоизлияний

Наиболее распространённым местом геморрагий (около 55% случаев) является путаментальная зона. Кровотечения здесь возникают из-за разрыва дегенерированных лентикулостриарных артерий, что приводит к попаданию крови в скорлупу мозга. Основной причиной является длительная гипертония. В некоторых случаях кровоизлияния в путаменте могут прорываться в желудочковую систему, что вызывает тампонаду и острые окклюзионно-гидроцефальные кризы.

Следующей по частоте локализацией является субкортикальная область, где геморрагии встречаются в 17-18% случаев. Основными источниками являются разорвавшиеся артериовенозные мальформации и аневризмы на фоне повышенного артериального давления. Подкорковые зоны, вовлечённые в процесс, включают лобную, теменную, затылочную и височную доли.

Третье по частоте место (14-15% случаев) — зрительный бугор (таламус). Таламические геморрагии возникают из-за выхода крови из сосудов вертебробазиллярного бассейна. Патогенез связан с различными факторами, но чаще всего наблюдается связь с гипертензивным синдромом.

На четвёртом месте (7%) находятся мостовые геморрагии, локализующиеся в задней части ствола мозга, в варолиевом мосту. Этот участок обеспечивает связь коры с мозжечком, спинным мозгом и другими важными элементами центральной нервной системы. Здесь располагаются центры, отвечающие за контроль дыхания и сердцебиения, что делает мост самой опасной локализацией для кровоизлияния с критическими последствиями для жизни.

Принципы диагностики заболевания

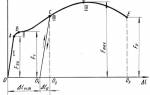

Золотым стандартом в установлении диагноза является метод компьютерной томографии (КТ). В раннем периоде после приступа (1-3 сутки) этот способ нейровизуализации наиболее информативен, чем МРТ. Свежий геморрагический материал, включающий 98% гемоглобина, на КТ отображается высокоплотным, хорошо очерченным, ярко-светлым включением на фоне более темной мозговой ткани. На основании компьютерной томограммы определяются зона эпицентра, объемы и форма образования, уровень поражения внутренней капсулы, степень дислокации мозговых структур, состояние ликворной системы.

С началом подострой фазы (через 3 суток) красные клетки гематомы по периферии разрушаются, в центре железосодержащий белок окисляется, очаг становится ниже по плотности. Поэтому наряду с КТ в сроки от 3 дней и позже обязательным является проведение МРТ. В подострой и хронической форме МР-сигнал, в отличие от КТ, лучше визуализирует гематому с производными окисления гемоглобина (метгемоглобином), переходящую в изоденсивную стадию. Ангиографические методы обследования применяются у пациентов с неопределенной причиной развития геморрагического инсульта. Ангиографию в первую очередь проводят лицам молодого возраста с нормальными показателями АД.

Для адекватного ведения пациентов после приступа внутримозгового кровоизлияния обязательно проводятся ЭКГ и рентген органов дыхания, берутся анализы на электролиты, ПТВ и АЧТВ.

Медицинская помощь в стационаре

На начальном этапе лечения пациенты проходят интенсивную терапию в нейрореанимационном отделении. Основные задачи лечебных мероприятий:

- восстановление микроциркуляции и устранение гемореологических нарушений;

- снижение мозгового отека и лечение обструктивной гидроцефалии;

- коррекция артериального давления и температуры тела;

- оптимизация работы сердечно-сосудистой системы;

- поддержание баланса жидкости и электролитов;

- предотвращение судорог;

- профилактика внечерепных осложнений (пневмония, эмболия, отек легких, пиелонефрит, кахексия, ДВС-синдром, эндокардит, пролежни, мышечная атрофия и др.);

- обеспечение респираторной поддержки при необходимости;

- снижение внутричерепного давления при дислокации.

Операция при гемморагическом инсульте

Вторым этапом лечебного процесса выступает нейрохирургическое вмешательство. Его целью является удаление жизнеугрожающей гематомы для повышения выживаемости и достижения максимально возможного удовлетворительного функционального исхода. Чем скорее проведут операцию, тем лучших прогнозов можно будет ожидать. Однако ранняя операция, как правило, предполагает выполнение хирургических манипуляций не раньше чем через 7-12 часов после инсульта. В ультра-раннем периоде она может привести к повторным кровотечениям.

В какой срок разумнее приступить к удалению сгустков крови, решается сугубо компетентными нейрохирургами. Отмечено, что к положительному эффекту могут приводить и операции, совершенные даже спустя 2-3 недели (включительно) после состоявшегося ГИ. Так что вопрос, когда прооперировать пациента, полностью берется под ответственность врача. Рассмотрим основополагающие методы операций, широко применяемые при геморрагических инсультах.

- Открытая декомпрессивная краниотомия показана при средних и крупных подкорковых, а также больших путаментальных и мозжечковых кровоизлияниях. К ней обращаются и при выраженном смещении и нарастающем отеке мозгового компонента, ухудшении неврологического статуса больного. Открытая операция выполняется под полной общей анестезией с применением микрохирургической оптики. Извлечение скопившегося сгустка реализуется через классический трепанационный доступ. Далее делается экономная энцефалотомия, затем патологический компонент отсасывается специальным прибором. Плотные скопления удаляются окончатым пинцетом. В конце операционное поле досконально промывается раствором хлорида натрия, выполняется тщательный гемостаз посредством коагуляции и антигеморрагических средств.

- Пункционно-аспирационная процедура рекомендуется при небольших геморрагиях таламического, путаментального, мозжечкового расположения. Способ заключается в создании маленького отверстия в черепной коробке, пункции гематомы с последующим освобождением мозга от ее жидкой массы посредством аспирации. Такая технология может быть реализована одним из двух миниинвазивных приемов: по принципу стереотаксической или нейроэндоскопической аспирации. Иногда их целесообразно сочетать с локальным фибринолизом. Фибринолиз подразумевает установку дренажа после пункции и аспирации в полость гематомы. Через дренаж в течение нескольких дней вводят фибринолитики для активации растворения (разжижжения) кровяного сгустка и выведения лизированных элементов крови.

Функции аппарата ЦНС, к сожалению, после геморрагических инсультов полностью восстановить невозможно. Но в любом случае, в интересах больного будет обращение в клинику, где работают врачи международного уровня по диагностике и хирургическому лечению внутримозговых поражений. Только так можно рассчитывать на организацию адекватного и безопасного хирургического обеспечения. Следовательно, минимизацию осложнений, более продуктивные результаты в восстановлении качества жизни.

Акцентируем, что идеальное исполнение операции в правильные сроки в 2-4 раза повышает процент выживаемости. Грамотный послеоперационный уход сокращает вероятность рецидива. Нельзя не предупредить, что повторный инсульт с кровоизлиянием у 99,99% пациентов приводит к летальному исходу.

В качестве рекомендации считаем важным сказать, что в уровне развития сферы нейрохирургии мозга на территории Европы Чехия показывает хорошие результаты. Чешские медцентры славятся безупречной репутацией и отличными показателями благополучного восстановления даже самых тяжелых пациентов. И это не все: в Чехии минимальные цены на нейрохирургическую помощь и одна из лучших послеоперационная реабилитация. Выбор медучреждения для прохождения оперативного вмешательства, безусловно, остается за пациентом и его родственниками.

Последствия геморрагического инсульта и методы восстановления после него

Геморрагический инсульт мозга — серьезное заболевание, угрожающее жизни. Даже при преодолении острых симптомов последствия могут быть тяжелыми, так как повреждения мозга оставляют след. Тем не менее, при должных усилиях восстановление и возвращение к привычной жизни возможно.

Виды геморрагического инсульта

Первое, что стоит знать об этой опасной патологии, — причины ее возникновения и механизм развития. Говоря простым языком, геморрагический инсульт представляет собой кровоизлияние в мозг. В отличие от ишемического типа, при котором клетки головного мозга оказываются лишены кислорода вследствие закупорки кровеносных сосудов, геморрагический инсульт характеризуется разрывом сосуда и выбросом крови непосредственно во внутричерепное пространство. И хотя последняя разновидность инсульта менее распространена (20-25% от всех случаев), она остается наиболее опасной и ведущей к более тяжелым последствиям.

Существует несколько разновидностей геморрагического инсульта головного мозга:

- паренхиматозный инсульт (поражает ткани головного мозга);

- внутрижелудочковое кровоизлияние;

- субдуральный и эпидуральный инсульт (над и под твердой оболочкой мозга);

- субарахноидальный инсульт (кровоизлияние в полость между паутинной и мягкой мозговыми оболочками).

В результате кровоизлияния в любом из отделов мозга — возникают гематома и отек, ведущие к смерти клеток. Это имеет катастрофическое влияние на системы организма больного.

Последствия состояния

Какой бы ни был тип геморрагического инсульта, последствия затрагивают функции организма. Степень осложнений зависит от объема крови в мозге и места образования гематомы. Обширные кровоизлияния могут привести к летальному исходу или коме. В менее серьезных случаях наблюдаются утрата двигательных, глотательных и речевых функций, а также психологические расстройства и нарушения мышления.

При рассмотрении последствий геморрагического инсульта по расположению гематомы выделяют инсульты в правом и левом полушарии.

Геморрагический инсульт правого полушария обычно вызывает частичный или полный паралич левой стороны тела, снижение зрения или слепоту. Часто наблюдаются нарушения глотательной функции, расстройства сна и головокружение. Речевой центр может оставаться активным в начале, что затрудняет диагностику.

Геморрагический инсульт левого полушария, как правило, приводит к параличу правой стороны тела и утрате речевых функций. Человеку сложно вспоминать буквы и цифры, а также четко выражать мысли. У него могут возникнуть трудности с логическим мышлением и восприятием временных последовательностей.

Обратите внимание: у левшей речевой центр располагается в правом полушарии. Поэтому повреждение этой области может привести к речевым нарушениям. Сразу после инсульта даже опытному врачу трудно предсказать скорость и степень восстановления утраченных функций.

Прогноз

Первоочередной задачей для врачей является сохранение жизни пациента. Если больной не потерял способности глотать, а его мышцы могут нормально сокращаться, то, скорее всего, он останется жив. После того как кризисное состояние миновало, последует длительный период реабилитации, от качества которого и зависит дальнейший уровень жизни пациента.

К сожалению, в России статистика реабилитации после инсульта неутешительна: к трудовой деятельности (а это можно назвать очень хорошим результатом восстановления) возвращаются лишь 10% пациентов. 85% больных постоянно нуждаются в медицинской или психологической помощи. А 25% пожизненно остаются глубокими инвалидами.

Для того чтобы повысить шансы на успех реабилитационных мер, необходимо предпринять все возможное для скорейшего оказания медицинской помощи пострадавшему от инсульта.

Первая помощь в медучреждении

Внезапное развитие геморрагического инсульта головного мозга — серьезная угроза для жизни пациента. Быстрая медицинская помощь и действия окружающих в критический момент имеют решающее значение. Прежде всего, пострадавшего нужно уложить с приподнятой головой и плечами. Следует снять сдавливающую одежду (ослабить галстук, расстегнуть воротник и пояс). Рекомендуется приложить холодный предмет к голове с противоположной стороны от парализованных участков. При рвоте или повышенном слюноотделении необходимо очищать ротовую полость от избытка жидкости.

По прибытии в медицинское учреждение врачи начинают диагностику. Наиболее распространенные методы — компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) мозга. На изображениях виден очаг поражения, что позволяет врачу сделать предварительные выводы и начать лечение.

Пациента помещают в реанимацию до стабилизации состояния (обычно около трех недель). Врачи следят за жизненными показателями и принимают меры для уменьшения отека мозга. Используются кровоостанавливающие средства, препараты для снижения артериального давления и обезболивающие. При обширном кровоизлиянии может потребоваться хирургическое вмешательство для удаления сгустков крови и уменьшения гематомы.

После выхода из отделения интенсивной терапии начинается длительный процесс реабилитации.

Особенности восстановления после геморрагического инсульта

Уход за больным после перенесенного инсульта в первые дни зависит от состояния пациента и клинической картины заболевания. Но общими чертами практически для любого случая являются следующие: больной должен находиться в кровати с приподнятым основанием в области головы, необходимы регулярные обтирания кожных покровов, также каждые 3 часа нужно менять положение тела больного во избежание образования пролежней.

Уже на 5-6 день после геморрагического инсульта можно предпринимать первые меры реабилитации. От того, насколько они будут соответствовать состоянию пациента, и от их регулярности зависит срок и масштаб восстановления утраченных способностей. Активная ранняя реабилитация особенно важна: она в разы увеличивает шансы пациента на максимальное восстановление.

Если родственники пациента планируют самостоятельно продолжать уход за больным в домашних условиях, то им рекомендуется пройти специальный курс обучения по реабилитации больных после геморрагического инсульта головного мозга. Информацию о подобном обучении можно получить в государственных бюджетных учреждениях, а также в частных реабилитационных центрах. Однако врачи не рекомендуют заниматься восстановлением пациента после столь тяжелого состояния самостоятельно.

В первую очередь больному необходимо заново освоить навыки самообслуживания, чтобы самостоятельно выполнять ежедневные бытовые действия, постепенно возвращаясь к нормальной жизни. К таким упражнениям относится обучение самостоятельному одеванию, умыванию, принятию пищи и т.д. Важно, чтобы все эти действия выполнялись осознанно, а неудачи не вызывали разочарования и последующей апатии.

Психологическая помощь — также необходимый элемент реабилитации. Изменение эмоционального фона больного является либо следствием инсульта, либо реакцией организма на болезнь. В любом случае пациенту необходимо обеспечить благоприятную и спокойную атмосферу, проводить беседы, избегать любых конфликтов и споров. Если по какой-то причине обеспечить постоянное общение с родственниками невозможно, то стоит обратиться за помощью к профессиональному психологу. Одной из главных его задач является повышение мотивации больного скорее вернуться к прежним возможностям — переоценка ценностей, правильное отношение к болезни, переключение внимания на другие проблемы помогают поверить в себя и справиться с депрессивными состояниями.

Это важно!

Ученые из Американской ассоциации сердца доказали, что на риск возникновения инсульта у женщин влияет депрессия. Заболевание сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, а прием антидепрессантов усугубляет состояние.

За восстановлением речи должен наблюдать опытный специалист-логопед. Он сможет определить характер речевого расстройства и назначить медикаменты или подходящие упражнения. При этом успех и скорость реабилитации в этой области сильно зависят от желания и мотивации больного.

Двигательная реабилитация больного достигается с помощью лечебной физкультуры. Рекомендации по выполнению упражнений должен давать врач-реабилитолог, так как двигательные нарушения могут быть различны, а значит и лечение — индивидуально. На начальном этапе актуальны пассивные упражнения, когда движения конечностей больного выполняются при помощи ассистента. По мере восстановления мышечной активности занятия проходят в положении лежа, затем сидя и стоя.

На данный момент существует множество эффективных способов реабилитации пациентов, перенесших геморрагический инсульт. Давайте рассмотрим основные.

Методы реабилитации

Научиться заново говорить, двигаться и мыслить логически — сложная задача для пожилых людей, но при правильном подходе это возможно. Вот методы, которые помогут справиться с последствиями геморрагического инсульта:

Физиотерапия — важный элемент реабилитации после инсульта. Она включает электрическое, магнитное, механическое и лазерное воздействие. Основная цель — поддержание мышечной активности, восстановление функций мозга и улучшение кровообращения.

Эрготерапия направлена на обучение бытовым навыкам, необходимым для самостоятельной жизни. После инсульта многие испытывают трудности с простыми действиями, такими как открытие дверей или застегивание пуговиц. Эрготерапевты помогают освоить эти навыки через игры и моделирование повседневных ситуаций. В реабилитационных центрах есть тренировочные комнаты, приближенные к домашней обстановке. Одной из задач эрготерапии является восстановление мелкой моторики — способности захватывать предметы и навыков письма, набора текста и шитья.

Логопедические занятия важны для восстановления речевых функций. Афазия, поражение речевого центра мозга, может иметь разные формы, но при регулярной работе это состояние можно преодолеть.

Психотерапия также значима, так как после инсульта пациенты часто чувствуют себя беспомощными. Важно не терять надежду и понимать, что это временное состояние. При должных усилиях пациент сможет вернуться к привычной жизни. Правильно подобранный комплекс лечебной физкультуры (ЛФК) при регулярных упражнениях может значительно улучшить восстановление мышечной активности и памяти.

Механотерапия — современный метод реабилитации для пациентов после геморрагического инсульта. Он включает роботизированные тренажеры, которые помогают восстанавливать движения конечностей и мелкую моторику. Высокотехнологичное оборудование, такое как БОС-тренажеры и системы вертикализации, сокращает время на восстановление двигательных навыков.

Восстановление после геморрагического инсульта — сложная, но выполнимая задача. Многое зависит от поддержки родных и близких, так как пациент может долго чувствовать себя беспомощным. Ответственность за восстановление лежит не только на пациенте, но и на тех, кто заботится о нем. Если рядом есть поддержка, реабилитация может пройти быстрее.

Профилактика геморрагического инсульта

Профилактика геморрагического инсульта включает в себя комплекс мероприятий, направленных на снижение риска его возникновения. Основные аспекты профилактики можно разделить на первичную и вторичную.

Первичная профилактика

Первичная профилактика направлена на предотвращение инсульта у людей, не имеющих предшествующих эпизодов. Ключевыми факторами риска, которые необходимо контролировать, являются:

- Гипертония: Высокое артериальное давление является одним из основных факторов риска геморрагического инсульта. Регулярный мониторинг давления и его контроль с помощью медикаментов и изменения образа жизни (снижение потребления соли, увеличение физической активности) могут существенно снизить риск.

- Курение: Отказ от курения значительно снижает риск инсульта. Никотин и другие вещества, содержащиеся в табачных изделиях, способствуют повреждению сосудов и повышают вероятность их разрыва.

- Алкоголь: Умеренное потребление алкоголя может быть безопасным, однако злоупотребление им увеличивает риск инсульта. Рекомендуется ограничить потребление алкоголя до 1-2 стандартных порций в день.

- Диета: Сбалансированное питание, богатое фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и низким содержанием насыщенных жиров, способствует улучшению здоровья сосудов. Избегание трансжиров и переработанных продуктов также важно.

- Физическая активность: Регулярные физические нагрузки помогают контролировать вес, уровень холестерина и артериальное давление. Рекомендуется заниматься физической активностью не менее 150 минут в неделю.

- Контроль уровня холестерина: Высокий уровень холестерина может привести к атеросклерозу, что увеличивает риск инсульта. Регулярные проверки и, при необходимости, медикаментозное лечение помогут поддерживать уровень холестерина в норме.

Вторичная профилактика

Вторичная профилактика направлена на предотвращение повторных инсультов у пациентов, уже перенесших геморрагический инсульт. Основные меры включают:

- Медикаментозная терапия: Назначение антигипертензивных препаратов, антикоагулянтов и антиагрегантов для снижения риска повторного инсульта. Важно строго следовать рекомендациям врача и регулярно проходить обследования.

- Реабилитация: Комплексная реабилитация после инсульта включает физическую, речевую и психологическую терапию. Это помогает восстановить утраченные функции и улучшить качество жизни.

- Образ жизни: Продолжение соблюдения здорового образа жизни, включая правильное питание, физическую активность и отказ от вредных привычек, является важным аспектом вторичной профилактики.

Профилактика геморрагического инсульта требует комплексного подхода и активного участия пациента. Регулярные медицинские осмотры и соблюдение рекомендаций специалистов помогут значительно снизить риск возникновения данного опасного состояния.

Вопрос-ответ

Какие основные симптомы геморрагического инсульта?

Основные симптомы геморрагического инсульта могут включать внезапную сильную головную боль, потерю сознания, слабость или онемение одной стороны тела, затруднения в речи и координации движений. Также могут наблюдаться изменения в зрении и спутанность сознания.

Как проводится диагностика геморрагического инсульта?

Диагностика геморрагического инсульта обычно включает компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ) для визуализации мозга и выявления кровоизлияния. Также могут быть проведены анализы крови и другие исследования для оценки состояния пациента и выявления возможных причин инсульта.

Какие методы лечения применяются при геморрагическом инсульте?

Лечение геморрагического инсульта может включать медикаментозную терапию для контроля давления и предотвращения повторных инсультов, а также хирургические вмешательства, такие как эвакуация гематомы или клипирование аневризмы. Выбор метода зависит от тяжести состояния пациента и локализации кровоизлияния.

Советы

СОВЕТ №1

Обратите внимание на ранние симптомы геморрагического инсульта, такие как сильная головная боль, потеря сознания, слабость в одной стороне тела или проблемы с речью. Если вы или кто-то рядом с вами испытывает эти симптомы, немедленно вызывайте скорую помощь.

СОВЕТ №2

Регулярно проходите медицинские обследования, особенно если у вас есть факторы риска, такие как высокое кровяное давление, диабет или сердечно-сосудистые заболевания. Это поможет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии и снизить риск инсульта.

СОВЕТ №3

Следите за своим образом жизни: придерживайтесь сбалансированной диеты, занимайтесь физической активностью и избегайте курения и чрезмерного употребления алкоголя. Здоровый образ жизни может значительно снизить риск геморрагического инсульта.

СОВЕТ №4

Если вам поставлен диагноз, связанный с повышенным риском инсульта, обсудите с врачом возможные варианты лечения и профилактики. Это может включать медикаментозную терапию, изменение образа жизни или даже хирургические вмешательства, если это необходимо.